感情挽回信怎样写,æŒ½å› è®¤çŸ¥

2025-06-26 00:51:22

成都名字由来,成都的由来和历史

本文目录

1.成都的由来和历史 2.八戒名字的由来是什么 3.成都名字的由来 4.成都地名的由来简介

关于成都一名的来历,据《太平寰宇记》记载,是借用西周建都的历史经过,取周王迁岐,一年而所居成聚,二年成邑,三年成都而得名蜀都。

蜀语成都二字的读音就是蜀都。成者毕也、终也,成都的含义就是蜀国终了的都邑,或者说最后的都邑。

东周慎王四年(前316年),秦国兼并蜀国,并设置蜀郡于成都。秦张仪、司马错筑太城(府南城),次年,张仪在太城以西筑少城(府西城)。

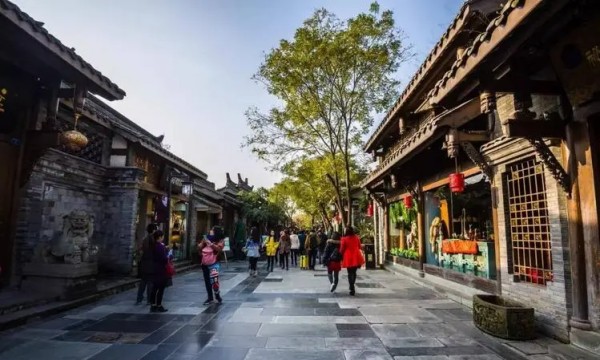

成都

秦昭襄王五十一年(前256年),蜀郡太守李冰,吸取前人的治水经验,率领该地人民,主持修建了沿用至今著名的都江堰水利工程,并造石人作测量都江堰水则,是中国最早水尺。

秦末汉初,成都取代关中而称“天府”。

西汉元封五年(前106年),汉武帝分天下为十三州,置益州。王莽改益州为庸部,蜀郡为导江,治临邛。新朝地皇五年(24年),公孙述称帝,定成都为“成家”。又改益州为司隶,蜀郡为成都尹。

东汉时仍为蜀郡。

东汉末年,刘焉做“益州牧”,从原广汉郡雒县移治于成都,用成都作为州、郡、县治地。

三国时期成都为蜀汉国都。延康元年(220年),曹丕篡汉,次年(221年),刘备以汉室宗亲的身份在蜀地成都称帝,延续了汉朝大统。蜀汉政权始于昭烈帝刘备,终于汉怀帝刘禅,历二帝,共四十三年,鼎盛时期占据荆州、益州,国力强盛,但是经过关羽失荆州、刘备败夷陵后元气大伤,后来诸葛亮治国,恢复生产,使得能与魏、吴抗衡。

晋武帝改蜀郡为成都国,不久恢复称呼。

永兴三年(306年),李雄在成都称帝,国号“大成”。至咸康四年(338年)时,李雄侄李寿又改国号为“汉”,史称为“成汉”。永和三年(347年),大成国被东晋所灭。

杜甫草堂

南朝宋、齐以后,益州及蜀郡的治地址都是成都,益州刺史治太城,成都内史治少城。

隋朝开皇二年(582年),改为西南道行台。次年,复置总管府。大业初年(605年),府废,隋炀帝复改益州为蜀郡。

唐朝复为益州,武德初年(618年),置总管府。武德三年(620年),改为西南道行台。武德九年(626年),又改为都督府。龙朔二年(662年),升大都督府。天宝初年(742年),复为蜀郡。至德二年(757年),唐玄宗幸蜀驻跸,升蜀郡为成都府,作为南京,是唐王朝的陪都,改成都守为尹。

[1] 时又分剑南道为东西两川,成都为西川节度使的治地。上元初年(760年),罢京,而成都府依然不变。

后梁开平一年(907年),朱温灭唐,中国历史进入五代时期。王建、孟知祥先后割据川蜀,在成都称帝,国号蜀,史称“前蜀”和“后蜀”。

北宋嘉祐四年(1059年),改益州路(川峡四路之一)为成都府路,治所在成都。

南宋宝佑五年(1257年),蒙元军攻占成都,使当地的生产和经济遭到了极大的破坏。

[2] 元朝至元二十三年(1286年),设成都路,为四川行省首府驻地。

成都风景

元末,至正二十年(1360年),明玉珍建立大夏国,改曰成都刺史府。

明洪武四年(1371年),明军攻灭大夏国政权,在成都设四川承宣布政司,其中成都为首府。明太祖朱元璋封第十一子朱椿为蜀王,王府设在成都,今人称其为“皇城”。明崇祯十七年(1644年),张献忠率军攻入成都,自立为帝,国号大西,称成都为西京。

清军入川,四川汉人极力抵抗,战乱多年,人口大减。康熙年间,清廷实施“湖广填四川”大移民,成都逐渐恢复生气,并繁荣至今。清朝设置四川省于成都。皇帝另简派四川总督、成都将军驻成都府。

民国元年(1911年)6月,保路运动在成都发起,清廷四川总督的赵尔丰因镇压民众而造成的“成都血案”引发民众起义,这直接导致了辛亥革命的总爆发,为中国资产阶级民主革命立下了不朽的功绩。11月27日,立宪党人蒲殿俊在成都宣布四川脱离清朝,成立大汉军政府并担任都督。民国二年(1912年)3月12日,成都之大汉军政府改为四川军政府,军政府驻成都,尹昌衡任都督。民国三年(1914年),北洋政府通令在成都设置西川道,领成都、华阳等31县;后废道复省,成都仍为四川省会。民国十七年(1928年)设立成都市。

图片来源于网络

成都名字的由来和历史:

公元前316年,秦灭蜀,始设蜀郡并成都县,此为成都建置之始,也是成都有准确的历史纪年之始。公元前311年,秦王下令创筑成都城,并按秦国都城咸阳的格局和建制来规划成都城,这是成都有文献记载的城市规划与建设之始,迄今已有2300多年历史。

自先秦迄清两千多年的漫长岁月里,成都一直是县、郡、州、府、路、道、省的治所,其间先后成为大成、蜀汉、成汉、前蜀、后蜀、大蜀、大西7个地方政权的首府。

其他建制的名称代有变更,但“成都县”一名2000多年始终没变过,成都城区也一直归“成都县”管辖。唐贞观十七年(643年),成都县分设华阳县(初名蜀县)。成都从此由两县共管一城。

4500年前的成都人:

宝墩人在成都平原上建立了属于自己的城市,他们修筑起高大的城墙用来抵御野兽、洪水,在城墙周围还有精致的护城河用来排水泄洪——这种种都说明了远古时期成都平原水患很严重。

作为早期的“成都人”,宝墩人种植水稻当作自己的主食,他们还驯服了野生的猪、羊开启了畜牧业,农闲之余,宝墩人还会约上三五好友驾着一叶扁舟在家门口的河流中捕鱼虾、螃蟹来吃。

在和大自然斗智斗勇的时候,宝墩人充分发挥着自己的才能,尽情改造着自己的家园。

受制于知识的局限性,宝墩人狩猎、耕作使用的是精心打磨过的石器,居住的是木骨或竹骨泥墙搭建起的房屋。富裕的家庭,日常生活中,还可以用精美的陶器烹饪、盛放东西。

1958年3月4日,毛主席下车就问:“成都是怎么来的?”同志们不能回答。中共中央政治局成都会议期间,他批阅《华阳国志》《四川通志》等大量典籍,圈出成都由来的文章,印发与会人员。谨循主席足迹,拓宽渠道回头瞧。

一、文献渠道 蜀国应有史册,西汉司马相如、阳成子玄、严君平各有《蜀本纪》。扬雄《蜀王本纪》:“蜀王据有巴、蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都。”至于得名时间和理由,言人人殊。

两说蜀国奠都成都时间:一说蜀王杜宇将蜀都由郫邑迁到赤里,就是成都北门将军碑一带;一说开明氏九世从广都樊乡(今双流县)迁都成都西门将军衙门一带,《华阳国志?蜀志》:“开明氏自梦郭移,乃徙治成都。”

五猜成都得名由来:第一,宋乐史《太平寰宇记》取周太王从梁止岐“一年成邑,二年成都”含义命名;第二,任乃强认为杜宇定名成都,昭示建国功成,可垂久远;第三,刘琳认为春秋末年,蜀国迁到成,改名成都,温少峰认为这是成侯部落居住过的地方,成族人的都城叫成都,解人甚至混同《山海经》成侯之山、成都载天山,成是生息在成都的族名或国名,成是戊与丁的合体,而戊为斧钺,丁象征箭或箭射中靶子;第四,中原人对蜀语的音译,蜀人称自己的都城为dudu,也即蜀都的意思,蜀方音du,中原汉人把蜀都音译作成都,秦国的金戈铁马碾碎了开明王朝的美梦,蜀国破灭,因此成都即最后的都市;第五,蜀地蚕丛氏发明了城墉,因而部落叫崇墉,到开明王朝部族仍称崇庸或庸成,简称成,所以就称开明王朝的首都为成都了。

第一说,陕西的周太王怎么建都邑,和蜀都得名毫无关系,无非是乐史以封建大一统的中原笼头去套奴隶制的西南夷的马嘴,是典型的文化意淫症;第二说,更不成立,杜宇之前,蜀地早有城邦,不是建国才完成,哪个民族国家建立不是成功,不指望永存呢;第三说,有可能;第四说,以中原耳朵为主体,西蜀口音为客体,犯了本末倒置的毛病;第五说,蜀王蚕丛氏发明了城墉,哈哈,地球上哪个日光扫瞄的有生角落发展到蚕丛活动时不会建立高墙城池呢,再说,城墉、崇庸或庸成,乃是殷商以后的词语,和老早的蚕丛氏有什么瓜葛,岳飞能帮张飞取乳名?

书本上你争我吵,莫衷一是,从传闻到想当然,无论晋宋民共人,没有一个打钢鞭。

二考古发现,西蜀地望大本营在沱江,四万年前有资阳人。蜀国远古文明应该是南下干部、北伐将军两大走向,在成都碰出耀眼的文明火花:粗犷的山民蜀人由四川、甘肃、青海交界地带千山万壑跨黄河,下岷江,在川西平原来回建都,广汉市三星堆、彭州市竹瓦街、新都县水观音、马家大墓、双流县、崇州市、新津县宝墩、温江县鱼凫乃至成都金沙,历史久远;二万五千年前,资阳有鲤鱼桥文化,共初发掘旧石器、新石器,有六千年的陶罐,比三星堆陶器还要早,后来建立资国,势力北伸成都平原,和南下的蜀族在成都相消长。

蜀国、资国共饮沱江水,沱江好比平衡木,成都是它的支点。原始社会解体了,蜀人、资人猛打跷跷板,此起彼伏,你高我低,显山露水。

奴隶制时代,蜀人冲下崇山峻岭,千百年在成都周边兜圈子建都,为什么不直奔主题,应该是资国掣肘。高歌猛进的岷江,裹胁着浑碧的岷峨雪浪,蜀人强悍,居高临下,攻城略地,进占成都坝;浅唱低吟的沱江,荡漾着清澈的丘陵暖波,资人文弱,以卵击石,损兵折将,退守龙泉山。冷兵器时代,北方厚重的族群,往往征服南方轻灵的部族。秦灭巴蜀,成都置蜀郡、立成都县,资阳坝上设资中县,往后两千多年,资阳多次归隶蜀郡、成都府。1951年,成渝铁路筑路当中,资阳县城挖出“蜀郡作”篆字墙砖。

三、讨论

清轻上扬成天,重浊下沉为地。女娲补天时,城市就有性别,汉子重庆、女郎成都,作风两样。水灵灵成都,城市发展怎么来的?

万五千年前,成都原始人采集渔猎,1956年北郊羊子山发现他们使用过的旧石器。《山海经》产生于三代,《海内经》记载的广都野,就是成都平原,核心在双流县;《大荒南经》描述夏朝初年四川脱离松散的氏族游团、建立酋邦的情景;《大荒西经》提到黄帝族颛顼曾孙在若水(大渡河)有沃国,炎帝族建氐人之国,还提及鱼妇,学者说就是蜀王鱼凫;《海内西经》最早,虽有成都坝子的影子,却连地名也没取,只说“后稷之葬,山水环之,在氐国西”。从社会经济特征看来,《山海经》各篇内容,《海外》《海内》四经时代最早,成都先民摇摆着旧石器时代的尾巴,采集狩猎为生;《大荒》四经较晚,进入新石器时代了,可是一些地方还停留在采集经济阶段;《海内经》最迟,有夏商时代气息了,内容跨度好几千年:“西南黑水流域,有广都原野,后稷埋葬在本处。广都城邦管辖范围有三百里沃土,它是天门地户的中枢,有名的素女仙姑,她就在这里升降出入。地方上有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,各种各样的谷物都是当地培育,不论冬天夏天都可以点播下去。鸾鸟自由自在地唱歌,凤鸟无拘无束地飞舞,灵寿木到时开花结果,丛生百草,繁盛树木,品类众多的鸟兽,成群结队和睦居住。”成都平原一直保持的原生自然生态,天人合一,体现出西蜀人与大自然和谐相安的生态农耕文明景象。

成都平原的灿烂城邦文明,夏商时代在成都郊区有五大都城。《山海经?

中山经》中央第五列山系言及成侯之山、《大荒北经》“有山名曰成都载天山”,都在黄河流域,论者却望文生义为华西成族、成都,试想华北山水远阻华西,怎攀得上成都;《海内东经》提到“岷三江,首大江出汶山,北江出曼山,南江出高山。高山在城都西,入海”,倒是四川成都。《山海经》对成都原名城都的记载,可以纠正开明氏蜀王梦见郭移迁都,一年成邑、二年成都的牵强附会。先秦时代,成都经历了三次治水,赢得二江环抱,水旱有收。

四、结论

蜀是蜀,成归成,夏商以前各不照闲,成不是蜀的分店,而和资有联系。

杜宇

“教民务农”,率蜀族人由山区转向平原,委派由荆楚迁来的部族首领鳖灵为相。鳖灵凿玉垒山,开金堂峡,消除水害,民得安居,后鳖灵取代杜宇政权,建立开明王朝,号丛帝。蚕丛、柏灌、鱼凫之后,广汉、郫、广都、新都、成都都是蜀都。

蜀族入主成都以前,成族早就在这里世居。因此,要找成族、成地、成邑、成都乳名,不能揪剥深山杀出的蜀族的尾巴探消息。

资阳人北上,蜀民还在陕甘钻山洞,成都是资国地盘,资人与成人都在沱江文化圈,汉唐锦江鹊起,沱风未歇,裴鉶《题文翁石室》:“更叹沱江无限水,争流只愿到沧溟。”资氏为资国国姓,资阳南郊有资山,新都清流场附近尚传有白虎夷王资伟的陵墓,新津有宝资山,广汉又有资伟山。后世政区分合,人口屡换,然而资阳、成都口音、习俗一直十分接近。可见,探问成都,蜀不是唯一的、孤立的存在。

总之,《山海经》高山在城都西,才是成都得名真源,距今五千年了;成都因成族得名,成的族名源于定居陆海上、水旱有收成;蜀族奠都成都后,成族被融合,史迹归于消灭。

唐朝复为益州,武德初年(618年),置总管府。武德三年(620年),改为西南道行台。武德九年(626年),又改为都督府。龙朔二年(662年),升大都督府。天宝初年(742年),复为蜀郡。至德二年(757年),唐玄宗幸蜀驻跸,升成都府,作为南京,改成都守为尹。

扩展资料:

成都市地处四川盆地西部边缘,地势由西北向东南倾斜;西部属于四川盆地边缘地区,以深丘和山地为主,海拔大多在1000~3000米之间,最高处位于大邑县西岭镇大雪塘(苗基岭),海拔高度为5364米。

东部属于四川盆地盆底平原,为岷江、湔江等江河冲积而成,是成都平原的腹心地带,主要由平原、台地和部分低山丘陵组成,海拔高度一般在750米上下,最低处在简阳市沱江出境处河岸,海拔高度为359米。

成都市由于巨大的垂直高差,在市域内形成了三分之一平原、三分之一丘陵、三分之一高山的独特地貌类型;由于气候的显著分异,形成明显的不同热量差异的垂直气候带,因而在区域范围内生物资源种类繁多、门类齐全,分布又相对集中。

参考资料:百度百科-成都

以上就是关于成都名字由来 ,成都的由来和历史的全部内容,以及成都名字由来 的相关内容,希望能够帮到您。

2025-06-26 00:51:22

2025-06-26 00:49:16

2025-06-26 00:47:10

2025-06-26 00:45:04

2025-06-26 00:42:58

2025-06-26 00:40:52

2025-06-26 00:38:46

2025-06-26 00:36:40

2025-06-21 07:13:42

2025-06-21 07:11:36

2025-06-21 07:09:29

2025-06-21 07:07:23

2025-06-21 07:05:16

2025-06-21 07:03:10

2025-06-21 07:01:04

2025-06-21 06:58:58

2025-06-21 06:56:52

2025-06-21 06:54:45

2025-06-20 15:44:51

2025-06-20 15:42:45