【2023八喜•打开艺术之门】系列演出即将开票!更有惊喜套卡福利等着你!给孩

2025-10-16 22:13:32

王换于:她是86个八路军子女的母亲,可自己的4个孙子却不幸夭折

“蒙山高,沂水长,我为亲人熬鸡汤。续一把,蒙山柴,炉火更旺。添一瓢,沂河水,情深意长......"

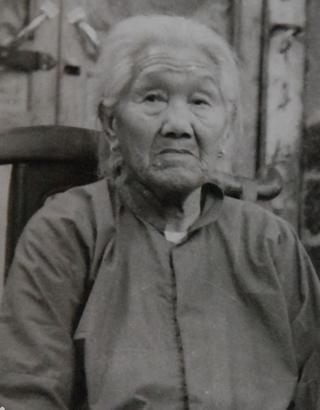

王换于

在战火纷飞的抗日年代,沂蒙山区有这样一位传奇女性:

她是旧社会出生的无名女性,但她通过积极参加革命拥有了自己的名字;

她舍不得吃自己家里的存粮,却将珍贵的口粮让给八路军伤员;

她一生抚养86名八路军将士子女长大,自己的孩子却夭折病亡。

她用自己柔弱的肩膀与战士们共同撑起了抗战的胜利,她就是伟大的“沂蒙母亲”王换于。

光绪十四年(1888年),王换于出生于山东省沂南市堤岸真圈里村,当时正处旧社会,女子地位低下。她的父母受重男轻女思想的影响,所以连名字都没有给她取,周围的人一直管她叫“山丫头”。

在家里头,“山丫头”从小就缺少关爱,19岁那年,她的父母仅仅为了两斗谷子的彩礼,就把她嫁给马牧池乡东辛庄一户姓于的人家。自此,她就按照本地人的习惯改名为于王氏。虽然并不是什么正式名字,也算是有了一个称呼。

于王氏虽然出身贫寒,但性格直爽,做事麻利,且心地善良,思想积极。由于她从小饱受男尊女卑思想的折磨,嫁人后,就一心渴望为妇女解放贡献自己的一份力量。

抗战爆发后,在东辛庄里,她经常能看到八路军的战士和首长,她发现这些当兵的和国民党的大头兵完全不一样,他们待人亲切,一点官架子都没有,和老百姓们打成一片,在一个锅里吃饭,在一个屋里睡觉。空闲时还经常帮村里人刨地种田,挑水扫地,大事小事都争着抢着帮着干。和老百姓聊天的时候,总是叫得很亲切,如同一家人一样,所以,当地老百姓都喜欢和他们打交道。

王换于心想,这不就是我们老百姓打着灯笼都要找的革命队伍吗?于是她心中逐渐萌生了加入中国共产党的想法。

1938年末,年过半百的王换于因为表现积极,终于如愿加入了中国共产党,当她入党宣誓完毕后,我军一名干部,笑着对她说:“你这没有名字可不行啊。”

“我也不识字,也想不出来什么好名字,您帮我取一个名字吧。”王换于说道。

那位干部沉思片刻,说道:“你姓王,当初是因为两斗谷子换到于家当媳妇的,那就叫王换于吧。”

“好啊,好啊!我终于有名字了。”王换于高兴地说道。

加入我党后的王换于,因为工作先进积极,被选为村妇救会会长。在王换于的影响带动下,她的大儿媳张淑贞和长子于学翠、次子于学荣先后入党,她自己也同时担任党的情报联络员,不顾危险为八路军传递抗日情报,于家成了远近闻名的抗日堡垒户。

八路军经过村庄

东辛庄三面环水水连山,汶河顺着山势流了大半圈,只有一面出路,是兵书上所说的“兵家绝地”。因此当时猖狂无比的日本侵略者,却不敢随便进村子。八路军看准了这个村庄,经常驻扎在这里休养生息。1938年春,中共苏豫皖边区省委、山东分局、山东纵队就经常住在王换于家里,同年夏天,日寇对革命根据地进行大扫荡,中共山东分局和八路军第一纵队机关首长徐向前、朱瑞也来到了东辛庄,与大人们一起来的,还有22个抗战将士的儿女。这些孩子最大的七八岁,最小的才3天。由于长期跟随部队转战,生长环境恶劣加上营养不良,许多孩子的体质很差,又饿又瘦。

王换于看了这些孩子十分心疼。她主动找到徐向前说:“这些孩子整天跟着你们不是办法,大人们整天忙着打鬼子,哪有时间照顾他们?我看不如将孩子们分散到可靠的群众家中代养。首长们能专心打仗,鬼子来了孩子也容易隐蔽。”

见徐向前对自己的提议很感兴趣,王换于接着说:“这个地方三村五里我都熟,谁家适合养小孩我最清楚,首长如果信得过我,就将孩子们交给我吧!”

1939年10月,王换于任负责人的东辛庄抗日战时托儿所成立。自此,她在做好其他抗日工作的同时,又挑起了抚养抗战将士子女的重担。

王换于挨村挨户打听,谁家的孩子夭折了,就动员女的不要把奶水退回去,把需要哺乳的孩子们给她抚养。稍大一点的孩子,王换于就送到可靠的人家照料。因为王换于自己家有4个党员,革命信仰更加可靠,她就让大儿媳张淑贞和次儿媳陈洪良承担起抚养罗荣桓的女儿罗林,徐向前的女儿小何,胡奇才的儿子胡鲁克、胡鲁生,陈沂、马楠夫妇的女儿陈小聪等7个孩子。

不到5天时间,27个八路将士的孩子全部被王换于安排妥当。

张淑贞和陈洪良本来都有自己的孩子,突然来了7个,家里连吃饭都成了问题。王换于家里的粮食很快就吃光了,最后连粮食种子也吃了。怎么办?王换于就发动全家人向亲戚家借。后来组织上主动接济她家一些粮食,帮助王换于一家解决了缺粮难关。

被收养的八路军子女

还有一个最大的问题是如何保证孩子们的安全。在那个兵荒马乱的年代,抚养这么多孩子,要承担莫大的风险。王换于一家出生入死,帮助孩子们度过了一个个“鬼门关”

王换于家抚养的孩子多,这些孩子又是领导人的子女,目标多,危险大。那时敌人常来“扫荡”,为保证安全,王换于和儿子秘密在南山和北岭挖了两个较大的山洞,遇到敌人来“扫荡”,就带着孩子藏在里面。

1941至1942年,敌人先后3次来东辛庄“扫荡”,王换于每次都带着孩子躲进山洞,其中一次隐蔽在山洞的时间长达两个月。

在山洞隐蔽期间,王换于负责在外面站岗,儿媳张淑贞和陈洪良在里面照料孩子,到了晚上大儿子于学翠再偷偷给她们送饭。第一次进洞时,孩子们由于害怕,小的哭、大的闹。王换于的两个儿媳轮换着把最小的孩子搂在怀里吃奶,给大点的孩子讲故事,孩子们才慢慢安定下来。

1942年夏天的一个夜晚,天上下着倾盆大雨,有两个孩子发起高烧。于学翠决定冒雨去请医生。考虑到一个人去太危险,他的弟弟于学荣决定和哥哥一块去。兄弟俩经过一番波折,终于请来了医生。两个孩子的病治好了,但于学翠全身多处被树枝严重划伤,有的伤口感染化脓,直到秋后才痊愈。

一次,王换于去西辛庄看望一个寄养在那里的婴儿,发现孩子瘦得不像样,就将孩子抱回了家。当时,二儿媳陈洪良的孩子正在吃奶,王换于对陈洪良说:“这个孩子是烈士的后代,让咱的孩子吃粗粮,把奶给这个孩子喝吧,咱的孩子没了,还可以再生,咱可不能让烈士断了根。”

1941年11月,日寇对沂蒙山区进行大扫荡 。一天下午,大众日报工作人员白铁华到依汶村查看报社埋藏的印刷物资,不料被敌人包围。

面对敌人严刑拷打,白铁华宁死不屈,凶残的敌人就用烧红的刺刀烙向他的身体,直到被折磨得休克。敌人以为他死了,把他丢在外面。一场小雨下过之后,白铁华苏醒了过来,爬到路边被当地人救起,送到了王换于的家里。

“当时整个人都变形了,脸和嘴唇到处都肿得不像样了,身上80% 的地方都被烫伤,浑身乌黑。”王换于的孙女于爱梅回忆说,白铁华曾在她家待过,因而奶奶一眼就认出了他。

“当时白铁华牙关都紧了,奶奶抱着他,用火镰把嘴撬开,灌了点糖水,这才渐渐苏醒过来。”于爱梅说,“奶奶让爸爸和叔叔自制一个担架,把白铁华抬到了南山山洞里。”当时,白铁华的伤势实在太重了,被烧坏的肉一块块地往下掉,伤口发炎、化脓了,严重的时候还会休克,眼看着白铁华就要死了,“奶奶说她从来没见过这么重的伤员,当时没有药,就四处打听,听说蜂蜜能消炎止疼,就弄来蜂蜜抹,听说獾油拌头发灰有效,就去猎户家里讨,后来还尝试过老鼠油。”

尝试土方的同时,王换于还到山上采来草药熬给白铁华喝。“烧坏的皮肉有一股特殊的味道,加上伤口发炎、流脓,山洞里充满了难闻的味道,但抹药必须把坏肉刮掉,白铁华始终咬着牙,一声也不吭。抹药时,我奶奶和我妈会把他的衣服剪开,抹好药之后再用大针脚缝好。”于爱梅介绍说,到了晚上,爷爷就来山洞陪着,拿着棍子、石头,防备随时可能来的野兽和敌人。

由于伤势太重,不仅需要治疗,更需要营养,但起初白铁华根本吃不了东西。于是王换于把小米使劲熬,直到熬出米油,再一口一口喂给白铁华喝。靠着喝小米汤,白铁华渐渐好了起来。两个月以后白铁华勉强可以起床了,大小便也能自理了。到了第二年麦子熟了的时候,白铁华康复后返回了部队。

除此之外,王换于还救助过一大批八路军伤病员和抗日干部,掩藏了许多抗日物资。1940年7月,山东省政府前身——战时工作推行委员会在沂南县青驼寺成立,会议出版的《联合社会会刊》被王换于精心保存。1978年,年逾九旬的王换于将书完整上交县有关部门,该书被征调到山东省档案馆,填补了省档案馆档案资料的一项空白。

在王换于的影响和带领下,张淑贞、陈洪良妯娌俩尽心尽力照顾革命后代,她们舍不得用奶水喂自己的孩子,而是留下来哺乳那几个弱小的八路军后代。有时自己的孩子饿了来争食,哭着闹着要喝奶,她们就把自己的孩子呵斥到一边。时间久了,妯娌俩的孩子由于长期疏于照顾,都面黄肌瘦、营养不良。

著名的“沂蒙六姐妹”

王换于二儿媳陈洪良的儿子秋江患病后,陈洪良忙着照顾托儿所的孩子,没来得及找医生医治,由于治疗不及时,秋江第三天晚上就咽了气。

1941年,王换于又失去了自己的第二个孙子。

张淑贞的孩子春海当时已经八岁了,穷人的孩子早当家,他常常帮着家里人照顾托儿所里的小朋友们。没想到11月份的时候,天气逐渐变冷,一向身体健康的春海却突然感冒发烧。

就在这时,敌人突然来扫荡,全家都忙着在山洞里转移孤儿所的小朋友。懂事的春海不顾自己病弱的身体,也经常来做一些力所能及的小事,帮忙打扫卫生,做一些小事,不料在一次回家路上,突然就下起大雨。

春海全身被雨水淋透,过河时又遭到了敌机轰炸。面对死亡,这个年仅八岁的孩子不由自主地感到害怕。他没命似的往家跑,由于受惊后受寒,跑回家后,他一头倒在炕上,浑身发抖,高烧不止,当时,年幼的小家伙一直在渴望家人可以回来,但是,他一直没有等到。

当鬼子撤退后,王换于回到家中,看到一脸青紫的春海直挺挺地躺在炕上。她急忙抱着他去找大夫,可是那时候早已错过了最佳治疗时间,大夫也束手无策。

王换于哭倒在医生的面前,喊着:“求求你,救救我的孙子吧,求求你了。”

但是当时医疗水平落后,尤其缺少治疗肺炎的药品,医生也束手无策,只能眼睁睁看着这个小生命不幸夭折。

而令王换于更加悲痛欲绝的是,二儿媳陈洪良的孩子秋潇和冬马,也因营养不良先后夭折。

王换于一家为了抵抗日本侵略者作出了巨大牺牲,而他们照顾的革命后代却安然无恙。

从1939年到1942年,王换于负责的战时托儿所的41名孩子均健康成长,并陆续被父母和组织接走。1943年后,又有45名八路将士的孩子由王换于负责的战时托儿所抚养照顾。至此,总共有86名八路军子女被王换于一家抚养长大,她们对这些孩子视若己出,给与他们无微不至的关爱和温暖,他们失去了自己的孩子,就把这些孩子当成自己的亲生儿女一样抚养长大。

等到孩子长大和王换于分别的时候,他们拉着王换于的衣角,哭着喊着不愿意离开亲爱的“母亲”,听到孩子们的哭喊,王换于不禁热泪盈眶。她既高兴又难过,高兴的是这些孩子终于可以回到自己的父母身边,而难过的是自己不知道什么时候才能再见到他们,但她只能狠下心肠,把孩子一个个的送走。孩子走后的几个月内,她经常因为思念孩子暗地里抹眼泪。

在新中国成立的几十年里,王换于的儿女们遍布在全国各地。这些孩子们在长大后,时刻没有忘记沂蒙山区里的养育之恩,没有忘记他们的“沂蒙妈妈”。

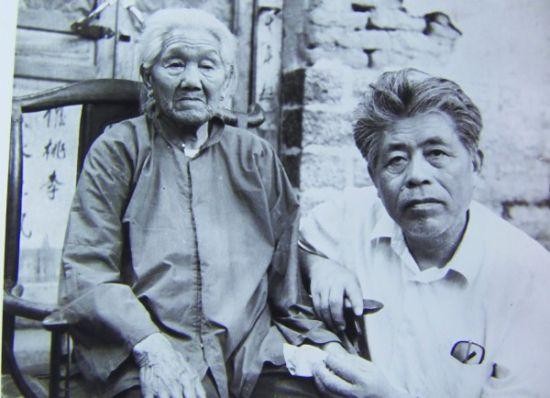

他们经常来东辛庄看望她,亲切地称呼她为“母亲大人”,并与王换于合影。王换于端坐在正中间,儿女们和其他家属子女依偎在两旁,不是亲人,胜似亲人。有的孩子每年将王换于接到工作单位去团聚一次,有的还经常往山沟里寄东西,还有一些首长和同志常到山里来探望她。她记得原工程兵副司令员胡奇才从北京来过,原上海市委副书记陈沂从上海来过……1983年,大众日报社工作人员白铁华,再次来到沂南县马牧池乡,长跪在救命恩人王换于的面前。40多年了,王换于终于见到了那个让她日夜牵挂的白铁华,两个人哭成一团。

“娘啊,我对不起您,我本来应该早点来看您的。”白铁华流着泪说。

王换于和白铁华

1947年,中国妇女运动的先驱者蔡畅在第一次世界妇女代表大会上,代表中国妇女作了王换于事迹的专题报告。王换于的名字从此名扬中外。

1989年,王换于因病不幸逝世,这位养育了86个八路军子女的老人,离开了她深爱的这群孩子,享年101岁。中央军委原副主席迟浩田上将为其题词:“缅怀沂蒙母亲,教育后世子孙。 ”

“我们出生在沂蒙,没有沂蒙母亲的养育呵护,就没有我们的今天!”原工程兵副司令员胡奇才之子胡鲁克说。

斯人已逝,而史迹永存,谨以此文纪念伟大的沂蒙母亲王换于!

2025-10-16 22:13:32

2025-10-16 22:11:17

2025-10-16 22:09:02

2025-10-16 22:06:48

2025-10-16 22:04:33

2025-10-16 15:36:56

2025-10-16 15:34:41

2025-10-16 15:32:26

2025-10-16 15:30:11

2025-10-16 15:27:56

2025-10-16 15:25:41

2025-10-16 15:23:27

2025-10-16 15:21:12

2025-10-16 15:18:57

2025-10-16 15:16:42

2025-10-16 09:48:25

2025-10-16 09:46:10

2025-10-16 09:43:55

2025-10-16 09:41:40

2025-10-16 09:39:26