「名校之路 从基石起步」郑州市基石中学国际部招生简章

2025-04-27 06:41:57

马嵬坡之变究竟发生了什么?我尝试着用推理的方法找出真相

历史背景:

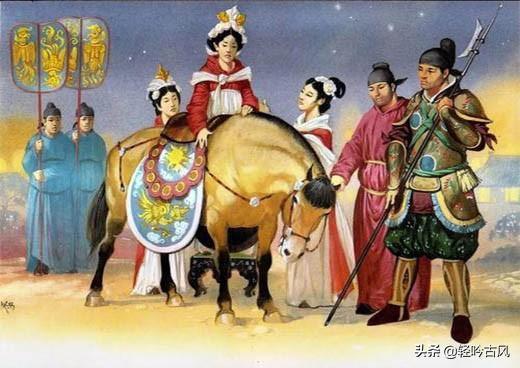

公元755年。当唐玄宗李隆基日夜还沉醉在杨贵妃的霓裳羽衣曲的时候,安禄山的10万铁骑伴随着渔阳鼙鼔震天的鼓声,以及卷起的漫天的烟尘动地而来。唐军猝不及防,被打的一败再败。公元756年叛军攻破都城长安的门户潼关。长安此时已经无险可守,危在旦夕。在这种情况下唐玄宗李隆基被迫放弃都城,756年7月13日晨,携皇亲国戚及朝廷重臣仓皇逃往成都。随行人员见下图。

公元756年7月14日,唐玄宗一行人,来到马嵬译,随后便发生了传颂千古又迷团重重的马嵬译之变,真相只有一个,但这段历史距离今天太过遥远,我只能从当年遗留下来的蛛丝马迹中,尝试着寻找事实的真相。

一、马嵬坡之变中士兵的行为是阴谋策划的还是突发事件?

要回答这个问题,首先先看看事件的起因:玄宗一行到了马嵬驿,随从的将士因为饥饿疲劳,心中怨恨愤怒。龙武大将军陈玄礼认为天下大乱都是杨国忠一手造成的,想杀掉他,于是就让东宫宦官李辅国转告太子李亨,李亨犹豫不决。这时有吐蕃使节二十余人拦住杨国忠的马,向他诉说没有吃的,杨国忠还没有来得及回答,士卒们就喊道:“杨国忠与胡人谋反!”有人用箭射击,射中了杨国忠坐骑的马鞍。杨国忠急忙逃命,逃至马嵬驿西门内,被士兵追上杀死,并肢解了他的尸体,把头颅挂在矛上插于西门外示众。(该记载来自于资治通鉴的白话译文)

大将陈玄礼认为杨国忠就是罪魁祸首

1、“随从的将士因为饥饿疲劳,心中怨恨愤怒。”从这句描述上看,士兵们似乎是因为境地不佳,情绪不好,因而才爆发兵变的,但是我想做为一个当兵的,吃苦受累应该是家常便饭的事,哪怕是作为一个相对优越的京城中的禁军士兵,吃苦耐劳这方面也要超过那些皇亲国戚和朝廷大员,而那些娇生惯养弱不禁风的人还没有什么抱怨杠不住时候,反而这些拿饷当兵的职业军人(此时唐朝的兵制已从唐初的府兵制变成了募兵制)却坚持不住了,这有点儿说不过去呀。

饥饿疲惫的士兵们

在我看来主要的原因是:这些士兵都是京城中保卫皇宫的禁军,他们的家眷也必定都在长安。玄宗此次出逃,保密工作做得很好,甚至在临出发的前一天还放出烟雾弹,说要御驾亲征,大部分的朝廷官员都蒙在鼓里,更何况这些地位稍低的禁军士兵。他们是出逃当天才被临时集结起来,由陈玄礼带出京城护送玄宗出逃,大部分士兵不知道此次的任务是什么,甚至还没来得及和京城中的父母妻子告别,直到途中才得知此行的目的地是远去巴蜀。有点儿上当受骗的感觉,如果仅仅是出趟远差,家中无事,自然无碍。但这次情况有点特殊。京城长安即将被叛军攻占。叛军进城之后,不知会如何,心中当然是对长安城中的亲人的安危放心不下,由此造成军心不稳,再加上饥饿和疲劳,成为了压垮骆驼的最后一根稻草 ,最终引发了兵变。

2、让东宫宦官李辅国转告太子李亨,李亨犹豫不决。由这句描述可以看出太子对此次兵变事先并不知情,首先太子如果知情的话,陈玄礼何必浪费时间再次禀告,按计划执行即可。其次,如果陈玄礼禀告太子,如果是作秀给众人看的话,这么做法更加不妥,这不是陡增太子的嫌疑,使人误以为太子就是幕后的主谋。

太子李亨

在我看来,陈玄礼作为经验丰富的带兵将领,已看出士兵们情绪失控,兵变在即。现在又不便阻拦,如果阻拦,很可能自身难保,只能疏导。那士兵们这股怒火导向在谁的身上呢?只能是丢卒保帅了,皇帝和太子这些皇亲国戚当然不能动了,大臣里也只有杨国忠了,他平时仗着其妹受皇帝宠信,而作威作福多行不义,早已经恶名远播了,杀了他不但使士兵们的怒火可以有的而发,还能为民除害,岂不是一举两得。之所以还要禀告太子,首先,陈玄礼不是这的最高长官,任何行动都不能擅自做主。其次,之所以禀告太子而不禀告皇帝,原因是杨国忠是皇帝的宠臣,禀告皇帝,皇帝必不答应,而太子之前与杨国忠有很深的矛盾,他即使是不赞同也不会反对。结果正是如此。禀告太子时,太子虽然与杨国忠有矛盾,但也不置可否,因为他也不想背杀死朝廷宰相父皇宠臣这个锅。

以上种种迹象表明,马嵬驿之变的发生很大可能是因为突发情况造成的,而并非是有人阴谋策划的。

二、杨贵妃死了吗?为什么有人说他在陈玄礼的帮助下逃往了日本。

我认为杨贵妃是真的死了,逃往日本的可能性不大。理由如下:

1、唐玄宗出逃时,带出的禁军士兵大概是五六千人,而马嵬驿只是一个弹丸之地,这些兵丁即然是保卫和护送皇帝的,驻扎地离皇帝就不能太远,可以说把皇帝的居所围在当中,那杨贵妃作为一个弱女子,又怎么能在众多兵丁的眼皮子底下逃出升天呢?就算陈玄礼有意袒护,放她一条生路。怎样能做到人不知鬼不觉呢?要知道当时的士兵们已经处在失控的边缘,对杨家怀有刻骨的仇恨,如果发现陈玄礼有意放跑贵妃,将引起不堪设想的后果。

杨贵妃之死

2、即使是陈玄礼,因为怜悯贵妃采取金蝉脱壳之计。让一个长相酷似贵妃的宫女,替贵妃自缢而死。然后将贵妃藏于佛祠之中。待大队人马走了之后。再出来逃生。可是想过没有,杨贵妃久在深宫之中,养尊处优,手无缚鸡之力,长得又是倾国倾城的美丽妇人,过于招摇,怎么能够在兵荒马乱之中凭一己之力逃往路途遥远的日本?如果陈玄礼派兵护送,兵员的减少必然引起其他士兵的怀疑和揣测,导致计划泄露。如果派宦官和宫女,这些人又不是习武之人,路遇到山匪、强盗或者叛军,根本无法对付,难以承担护送之责。

综上所述可以看出,杨贵妃确实死于马嵬坡了,尽管谁都希望这个长有倾国倾城绝世容颜的女子能够活下来,但是愿望是美好的,而现实却是残酷的。

三、马嵬坡之变的第二天,太子李亨为什么要与玄宗分道扬镳?

第二天玄宗等人即将出发时,将士们的意见又不统一。好不容易把意见统一为先到扶风,再确定下一步的目标,就被一群突然出现的老百姓给拦住。劝说玄宗不应该抛弃自己所居住的宫殿和祖宗的陵墓,而去遥远的巴蜀,但玄宗去意已决,所以不置可否。让随后的太子安慰百姓们的情绪。自己则带着大队人马先行离开了,太子本该要追赶玄宗与其一起入巴蜀的,但众百姓却劝道:“巴蜀乃封闭之地,如果叛军烧毁栈道,很难再率军杀出。这样的话,中原的大好河山就会落入叛军之手”。太子仁孝不忍与玄宗分别,定要当面告辞,宦官李辅国及太子的两个儿子极力相劝,太子才改变主意,决定北上灵武。

太子李亨北上灵武指挥平叛

有人认为这群突然出现的老百姓就是太子安排的,因为太子不想与父亲玄宗一起入蜀,因为在玄宗身边,自己很难自立门户。但这话自己又不好明说。所以安排一些百姓阻拦,替自己向玄宗说出想说的话。自己就可以以此为借口留下来自立门户指挥平叛。

太子李亨在众人拥立下称帝是为唐肃宗

但我觉得这群百姓应该是偶然出现的,而非某人刻意安排。理由是这群百姓先拦截的是玄宗,劝玄宗留下来坐镇指挥。如果玄宗被其言语所动,不再入蜀,而是留下来指挥平叛,那不是有很大风险使太子安排计划落空。如果这群百姓真是太子安排的,他们就不应该拦阻玄宗的车驾,,不奉劝玄宗留下,让玄宗的大队人马先行过去,再拦阻后面的太子,劝说其:不要入蜀,自立门户,主持平叛事业。可见这群百姓只不过是,偶然出现为国家未来着想的爱国民众。

所以说玄宗父子一个北上灵武 ,一个南下巴蜀,分道扬镳只是命运的安排,并非有人有心为之。

因为这段历史距今太过遥远。真相如何已经无从考证。今天我试着从史书中的记载中。努力分析事件中的逻辑关系,试图找出历史的真相,但本人能力有限,做出的仅是粗略的分析,一家之言,仅供参考。

2025-04-27 06:41:57

2025-04-27 06:39:43

2025-04-27 06:37:28

2025-04-27 06:35:13

2025-04-27 06:32:58

2025-04-27 06:30:44

2025-04-27 01:00:36

2025-04-26 21:09:59

2025-04-26 21:07:44

2025-04-26 21:05:29

2025-04-26 21:03:14

2025-04-26 21:01:00

2025-04-26 20:58:45

2025-04-26 20:56:30

2025-04-26 20:54:15

2025-04-26 20:52:05

2025-04-26 20:49:46

2025-04-26 11:29:36

2025-04-26 11:27:21

2025-04-26 11:25:06